Christelle Demory est animatrice, secrétaire et comptable de la Fédération bidépartementale des Foyers ruraux de la Somme (80) et de l’Aisne (02). En tant que participante à la formation-action "Sciences pour Toutes et Tous" (SPTT) coordonnée par Ombelliscience, elle a été interviewée par Ombelliscience le 9 janvier 2026. Elle raconte son cheminement pour être plus inclusive dans sa manière de travailler et de partager les sciences.

Marie Lemay pour Ombelliscience : Pouvez-vous présenter votre structure en quelques mots et expliquer en quoi elle a un lien avec la culture scientifique ?

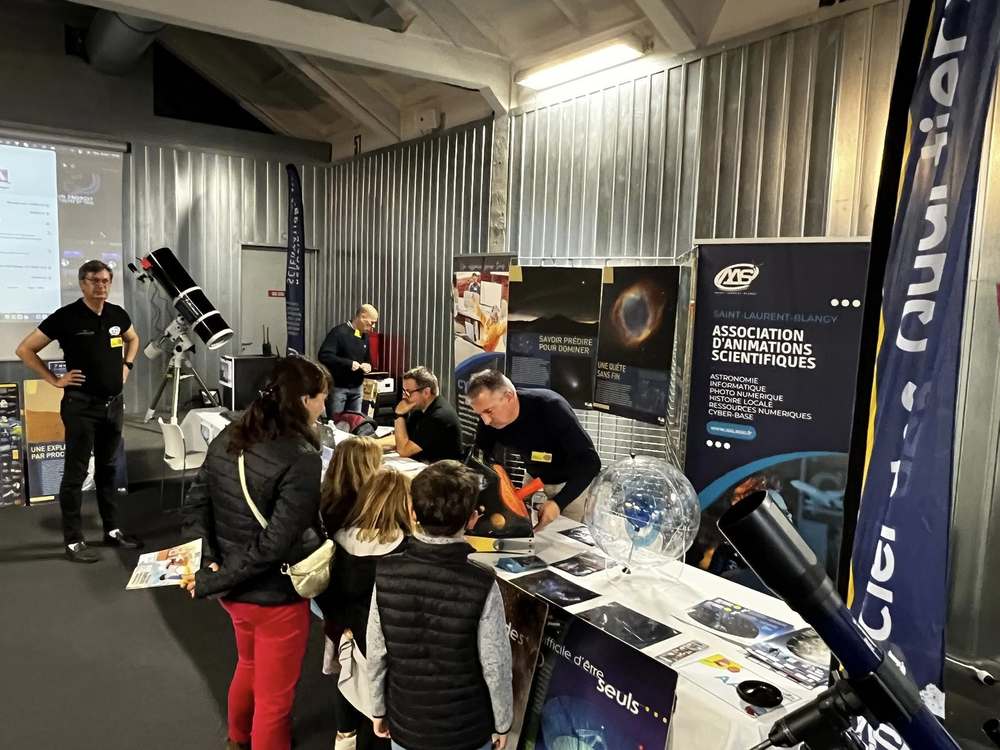

Christelle Demory : nationalement les Foyers Ruraux œuvrent au développement et à l’animation en milieu rural. C’est une fédération d’éducation populaire qui intervient dans de nombreux domaines tels que : l’enfance et la jeunesse (accueils de loisirs, formations BAFA…), les pratiques artistiques et culturelles (lecture, conte, arts plastiques…), les activités sportives, l’environnement, l’animation sociale, la formation bénévole et l’accompagnement des associations. Les sciences sont une des thématiques abordées parmi toutes celles-là. C’est même une thématique historique au sein de la Fédération bidépartementale Somme et Aisne. Celle-ci compte 32 associations adhérentes et 1600 adhérents individuels. Elle a toujours fait partie du réseau de culture scientifique en Picardie aux côtés des Cemea, de l’association Repères Astro et d’autres. Les foyers ruraux de ces départements participaient autrefois aux "sciences buissonnières" qui étaient une sorte de grosse fête de la science : on y faisait de la science dans les villages. Depuis 14 ans, on organise la Fête de la science à Flixecourt ce qui fait venir autour de 1000 visiteurs entre écoliers, collégiens, parents et habitants.

ML : C’est quoi pour vous l’inclusion en général ?

CD : c’est faire en sorte que tout le monde puisse avoir accès à nos activités que l’on soit un public handicapé ou un public qui n’aime pas les sciences. On essaie de faire connaitre les sciences sous d’autres formes… Depuis qu’on fait la Fête de la science à Flixecourt, on voit bien qu’on touche tous les publics : même des élèves en difficultés y trouvent leur place. Tout le monde est à l’aise car je fais en sorte que tout se passe bien et je demande bien aux élèves qui animent un stand de s’adapter aux élèves en difficultés, aux personnes en situation de handicap, aux adultes.

ML : Selon vous, les sciences sont-elles naturellement inclusives ? Pourquoi ?

CD : le souci vient plutôt du fait que la personne a un a priori sur les sciences : ce n’est pas qu’elle n’a pas sa place mais elle pense qu’elle n’a pas les capacités. Pourtant, quand je leur donne des exemples de pratiques quotidiennes dans lesquelles les sciences interviennent, là, ça fait tomber les préjugés. Par exemple, je leur demande souvent "dans ta cuisine, tu fais des gâteaux ?". La réponse est souvent "oui" et du coup j’explique que c’est déjà de la science.

Il y a des habitants de Flixecourt qui viennent à la Fête de la science et qui me disent "c’est dommage qu’on n’ait pas fait ça à l’école, on comprend mieux les choses présentées ainsi et on est super contents de venir voir ce que les élèves présentent." Leur rejet des sciences vient de ce qu’ils n’ont pas fait d’étude ou parce qu’à l’école, ils n’ont pas été accrochés par les sciences. Il faut leur donner l’envie de comprendre. Sur cet événement à Flixecourt, ce qui fait que ça marche c’est que ce sont des jeunes qui expliquent les choses et qui sont très motivés car ils ont choisi leur sujet, ont tout pouvoir sur leur présentation, leurs créations et sont autonomes. On ne leur a rien imposé et ils connaissent bien leurs sujets.

ML : Au sein de votre structure, quel a été le 1er pas concret pour être dans une démarche plus inclusive ?

CD : je ne sais pas si on peut parler de "1er pas" car j’ai toujours eu des publics porteurs de handicaps ou en insertion… On a toujours fait des choses pour l’inclusion. Pour moi c’était naturel d’intégrer une personne exclue dans un groupe et de faire groupe avec elle. Aujourd’hui, je me pose plus de questions et je m’inquiète plus de savoir si elle a bien participé à l’atelier. Je m’interroge plus sur le sujet. Et, de manière générale, je fais davantage de bilan de fin d’atelier et de fin de formation avec les participants.

ML : Que vous a apporté l’accompagnement par Ombelliscience et le collectif de professionnel·les qui se forment à vos côtés dans le programme "Science pour toutes et tous" ?

CD : ça nous a apporté des outils que j’espère transmettre à mes collègues via une formation que je dois organiser bientôt. J’ai beaucoup apprécié l’outil d’autodiagnostic à l’inclusion "Kadeiloscope", je trouve que c’est un bon outil pour analyser un projet. J’ai aimé aussi les jeux de rôles et les mises en situation. Ça aide à faire changer les mentalités. La formation initiale à l’inclusion avec Catherine Oualian de l’Ecole de la Médiation était super : j’ai aimé sa façon de nous parler et elle a proposé des formats d’animation variés. Les ateliers sur les techniques d’éducation populaire proposés par GAS étaient super aussi.

Ce que j’ai trouvé le plus difficile, c’est de retranscrire l’entretien collectif que j’ai co-animé avec Amanda Dacoreggio (Ombelliscience), dans le cadre de l’enquête sur les publics exclus de la CSTI. Cela a été très compliqué pour moi et ça m’a pris beaucoup de temps.

Par contre j’ai apprécié de pouvoir faire découvrir aux autres le jeu coopératif "la tour de Froebel". C’était bien que vous nous donniez cette occasion d’amener des choses qu’on utilise pour les présenter au groupe. Comme je travaille seule ça me fait du bien parce que ça me montre qu’on s’intéresse à mon travail.

ML : Si c’était à refaire, que feriez-vous différemment… À votre niveau, au sein de votre structure, et au niveau de l’accompagnement proposé par Ombelliscience ?

CD : ne changez rien, c’était nickel, tout était bien préparé, les intervenants étaient supers. Pas une seule fois je ne me suis ennuyée. Tout était très adapté à chacun de nous et pourtant, nous étions très divers (des universitaires, des professionnelles du socio-culturels, des médiatrices scientifiques et de musée, des bibliothécaires, etc). Je me suis toujours sentie à ma place et on a toujours été un groupe dans lequel tout le monde a toujours fait attention à tout le monde. C’est pour ça que je suis favorable à ce qu’on se revoit tous.

Photo (c) Clément Foucard / Ombelliscience

Publié le 23 février 2026

Bénédicte Doyen Mériaux est responsable du service tourisme et communication de la communauté de communes du Val de l’Aisne et directrice du Fort de Condé à Chivres-Val (02). Dans le cadre de sa participation à la formation-action "Sciences pour Toutes et Tous" (SPTT) coordonnée par Ombelliscience, Bénédicte Doyen a été interviewée par Ombelliscience le 28 novembre 2025. Elle raconte son cheminement pour être plus inclusive dans sa manière de travailler et de partager les sciences.

Inès Macé pour Ombelliscience : Pouvez-vous présenter votre structure en quelques mots et expliquer en quoi elle a un lien avec la culture scientifique ?

Bénédicte Doyen pour le Fort de Condé : Je suis directrice du Fort de Condé, un fort du XIXe siècle, devenu monument historique et ouvert au public depuis 2003. C’est une fortification militaire qui fait partie du deuxième grand système de fortifications construit en France. La communauté de communes du Val de l’Aisne l’a réhabilité pour l’ouvrir au public, de nombreuses rénovations ont été faites pour le sécuriser, un parcours de visite a été repensé et le site a été amélioré. Le lien de ce monument à la culture technique et industrielle est important puisque le Fort date du XIXè siècle, le siècle de la révolution industrielle et des inventions comme la fonte dure, la vapeur ou l’électricité. C’est par exemple grâce à cette énergie que les canons du fort ont pu être équipés de retardateurs… Ce siècle est lié aux innovations qui ont précédé l’invention du Fort et montrent l’application quotidienne de ce genre d’inventions scientifiques. La proposition d’Ombelliscience vis-à-vis du programme "Sciences pour Toutes et Tous (SPTT)" est super bien tombée pour nous, puisqu’on repensait tout le processus de découverte du Fort au même moment : on voulait y ajouter un parcours avec des filets, repenser le système d’interprétation et revoir la signalétique… L’inclusion était aussi l’objet du projet : tout le monde devrait se sentir bien au Fort et avoir envie de visiter le lieu, en faisant en sorte qu’il soit facile de s’y repérer.

IM : C’est quoi pour vous l’inclusion en général ?

BD : Pour moi c’est permettre à chacune et chacun de pouvoir accéder à un site, une information, un lieu… et c’est travailler l’inclusion sur un sujet, pour que chacun puisse en profiter quel que soit son parcours, son origine, son milieu social… Cela ne passe pas que par le fait d’expliquer et transmettre des connaissances. C’est aussi permettre aux gens de venir, de passer un bon moment sans forcément devenir un spécialiste. Leur permettre de ressentir l’atmosphère du lieu, faire appel à leurs émotions. Cette idée vient vraiment de notre participation au programme : avant on était plutôt sur la diffusion de connaissances. Maintenant on se dit qu’il faut aussi ressentir un lieu pour le comprendre. La transmission ne passe pas que par une visite guidée, des savoirs transmis ou la lecture d’un panneau. Par exemple nos panneaux sont ludiques et sont des cubes qui tournent : derrière cette disposition, il y a l’idée de jouer et, ensuite, pourquoi pas, de lire le panneau. Chacun retire ce qu’il veut du lieu et se l’approprie. Certains n’ont peut-être pas envie d’entendre des explications sur comment fonctionne le canon mais le tir au canon les intéresse… L’objectif c’est que chacun découvre le Fort comme il en a envie, à son rythme, sa manière. C’est un peu à la carte.

IM : Selon vous, les sciences sont-elles naturellement inclusives ? Pourquoi ?

BD : Pour moi, non les sciences ne sont pas naturellement inclusives. Déjà à cause de leur nom "sciences" : c’est un nom qui fait peur, qui est associé aux programmes scolaires, à l’école, dont on a de plus ou moins bons souvenirs. Il y a un caractère obligatoire. "Inclusives", elles peuvent le devenir si on y bosse, mais ce n’est pas intuitif.

IM : Au sein de votre structure, quel a été ou quel serait le 1er pas concret pour être dans une démarche plus inclusive ?

BD : Pour nous c’est plutôt "quel a été" puisqu’on y travaille encore. C’est surtout de faire avec les publics et non à la place des publics. On avait tendance à réfléchir ensemble avec le service enfance jeunesse et essayer de se mettre à la place de tel ou tel public - des jeunes, des personnes précaires, des personnes âgées -. On a arrêté de se mettre dans la tête de personnes qui ne nous ressemblent pas : on va plutôt faire avec elles et leur demander ce dont elles ont envie, si tel ou tel aspect est intéressant pour elles. Pour cela, on a désigné Silvère - avec son accord - comme médiateur pour faire des tests avec des petits groupes de public et notamment avec des personnes fréquentant des centres sociaux dans les villes situées aux alentours du Fort. Avant on se serait demandé "comment les faire venir ?" ; maintenant on va dans les quartiers de Soissons, on leur demande s’ils connaissent le Fort, si cela les intéresse, si c’est la mobilité ou l’argent ou autre chose qui les freine pour venir…. On a également conçu un nouveau plan du site. On était fiers de notre plan, mais on s’est rendu compte que pour des visiteurs non spécialistes ça n’était pas très accessible. On l’a testé avec les publics des centres sociaux et on l’a amélioré jusqu’à ce qu’ils ne se perdent plus dans le Fort.

IM : Que vous a apporté l’accompagnement par Ombelliscience et le collectif de professionnel·les qui se forment à vos côtés dans le programme "Sciences pour toutes et tous" ?

BD : Avant tout, ça nous a apporté une plus grande ouverture d’esprit. Parfois, certaines idées nous paraissaient "enfoncer des portes ouvertes" et, pour d’autres, on s’est dit "mais oui bien sûr on n’y avait pas pensé !". On y a trouvé des outils concrets, des idées, des expériences. Les différentes interventions comme celle des Pas sans nous nous ont donné envie d’aller à la rencontre des associations sur notre territoire.

De plus, SPTT c’est un programme proposé à beaucoup de monde par Ombelliscience, mais c’est un accompagnement sur-mesure dans le collectif… On a fait pas mal de points avec Marie et Arnaud qui revenaient ensuite vers nous, nous aidaient dans nos démarches… Et le collectif a apporté une complémentarité, et une pluralité avec la possibilité de pouvoir se conseiller, s’écouter entre nous.

Enfin, comme tous, on court près le temps. Alors le fait de se lancer dans l’initiative SPTT nous a obligé à trouver le temps de nous former. Et, une fois pris dans le collectif, quand on sait qu’on se revoit pour faire le point, ça nous oblige à avancer.

IM : Si c’était à refaire, que feriez-vous différemment… à votre niveau, au sein de votre structure, et au niveau de l’accompagnement proposé par Ombelliscience ?

BD : Par rapport à l’accompagnement, je ne changerais rien : cette formation tombait au moment idéal pour nous, on avait les financements pour réaliser les changements à faire. Même s’il y a des choses faciles à faire sans argent, avoir une enveloppe financière donne une plus grande liberté. Biensûr ça n’est pas fini, et cela ne sera jamais fini maintenant qu’on est sensibilisés à l’inclusion. On aurait peut-être aimé ouvrir plus largement à d’autres types de publics mais ça n’est pas trop tard. En tout cas on ne reviendra pas en arrière sur la méthode et le fait de "faire avec" les publics… Nous n’avons pas trop travaillé sur les questions de genre, car au sein du Fort, les visites sont surtout familiales ou en couple, et on sent bien que ce n’est pas l’homme de la famille qui a "traîné" tout le monde pour visiter un site militaire. On a surtout considéré que c’était plus urgent que le Fort ne soit pas perçu comme un site fait pour les spécialistes du patrimoine, plutôt que de se concentrer sur un type d’inclusion dans un premier temps…

Publié le 23 février 2026

APPEL À PROJETS DE L'ÉDITION 2026

La 35ème édition de la Fête de la science se déroulera du 2 au 12 octobre 2026 sur la thématique "Saveurs savantes".

Cette manifestation nationale est l'occasion pour tous les publics d’aller à la rencontre des hommes et des femmes qui font les sciences aujourd’hui à travers de nombreux événements (villages des sciences, festivals, parcours scientifiques, Nuit de la science le 2 octobre…) nombreuses animations : ateliers, expositions, débats, visites de laboratoires, sorties nature, spectacles, jeux, manip’…

Universités et écoles d’ingénieurs, organismes publics de recherche, établissements scolaires, associations, centres sociaux, bibliothèques, collectivités territoriales, entreprises… Vous avez envie de contribuer au partage des connaissances scientifiques en Hauts-de-France ? N’attendez plus pour participer à la Fête de la science !

COMMENT PARTICIPER ?

Pour participer à la Fête de la science 2026, allez sur la page de la coordination régionale sur le site national de la Fête de la science.

Vous y trouverez :

le lien unique pour vous authentifier avant d’accéder au dossier de candidature en ligne (si votre structure n’a pas déposé de dossier en 2024 et 2025) Si votre structure a déposé un dossier de candidature pour participer aux deux dernières éditions, le référent identifié recevra un mail automatique (contenant un lien de connexion unique pour déposer votre dossier de candidature). Attention : un seul mail automatique peut être envoyé par structure !

l’appel à projets (AAP) qui comprend le guide d’accompagnement (avec des pistes pour explorer la thématique) et le règlement de l’appel à projets (contenant les critères de labellisation et de financement) et ainsi que toutes les informations pratiques pour faire acte de candidature avant le 6 mai (18h) 2026.

Le dossier de candidature comprend deux volets :

COMMENT ABORDER LA THEMATIQUE "SAVEURS SAVANTES" ?

En lien direct avec l’actualité, la thématique "Saveurs savantes" peut se décliner en une multitude d’ateliers, de jeux et d’expériences à travers un champ d’études scientifiques pluridisciplinaires, parmi lesquelles :

Retrouvez davantage de données, et ressources pour aborder la thématique 2026 de la Fête de la science dans l'AAP FDS 2026 et dans la communauté Fête de la science sur Echosciences Hauts-de-France (cette rubrique est régulièrement enrichie)

CALENDRIER 2026

CONTACTS

Pour tout renseignement concernant le dépôt de vos projets : Nicolas Brazier – coordinateur – fetedelascience@ombelliscience.fr – 03 65 80 14 41

Pour tout renseignement concernant la communication, les médias et la presse : Aurélie Fouré – chargée de communication – communication@ombelliscience.fr – 06 88 06 90 07

Pour tout renseignement concernant l’aide financière : Alexia Wattel – Assistante administrative et financière – 03 20 15 65 71 –alexia.wattel@recherche.gouv.fr

BILAN DE L'ÉDITION 2025

L’édition 2025 sur la thématique "Intelligence(s)" a comptabilisé 55 674 visiteur·ses au total (+32% par rapport à 2024) : dont 35 079 visiteurs tout public et 20 595 public scolaire.

VOIR LE BILAN DE L’EDITION 2025 DANS LES HAUTS-DE-FRANCE

Photos de haut en bas © Louis Banasczyk, ISEFAC ; © Ombelliscience ; © Cité nature ; © Clément Foucard/Ombelliscience ; © UPJV ; © Université de Lille

Publié le 19 février 2026