Le 13 février dernier, 167 acteurs impliqués dans le partage des sciences et techniques en Hauts-de-France se sont réunis à Arras. Le temps d’une journée, ils ont découvert la diversité des structures engagées en culture scientifique, technique et industrielle (CSTI), échangé avec d’autres acteurs de leurs territoires et partagé leurs expériences.

Parmi les participants, les plus représentés ont été les centres et musées de sciences et techniques suivis des acteurs de l’enseignement supérieur et de la recherche, des bibliothèques et des associations d’éducation populaire. Etaient également présents : des acteurs de l’environnement, du secteur culturel, des fablabs, de l’Education Nationale et des institutions publiques. A l’issue de cette première édition, 70% des participants se sont dits « très satisfaits » et 29% « satisfaits »(1). 66% d’entre eux sont repartis avec autant voire plus de ressources que ce qu’ils étaient venus chercher (contacts de potentiels partenaires, idées pour de nouveaux projets, meilleure connaissance des acteurs actifs en région).

La journée s’est divisée en trois temps : -une matinée de tables rondes pour présenter des expériences et résultats d’enquête, -un espace ressources le temps du déjeuner, -un après-midi d’ateliers pour favoriser la rencontre et agir ensemble.

A la table ronde « Peut-on parler de sciences sans être scientifique ? », les quatre expériences relatées ont montré que partager les sciences ne repose pas tant sur la détention de savoirs que sur l’habileté à les transmettre. Pour les participants, le médiateur scientifique tient sa légitimité de « sa proximité au public » et de sa capacité à admettre qu’il ne sait pas.

Les trois témoignages de la table ronde « Comment partager les sciences dans sa commune ou son interco’ » ont illustré les motivations de collectivités à soutenir la culture scientifique : favoriser la réappropriation culturelle de l’industrie et susciter des vocations dans ce secteur, transmettre une passion et des connaissances en astronomie et en sciences ou encore valoriser la mémoire d’un métier et d’un patrimoine industriel et fluvial.

Face au cloisonnement des savoirs maîtrisés par des spécialistes, différents professionnels s’activent pour rendre les sciences accessibles à tous. Comme ils en ont témoigné lors de la table ronde « Valorisation », « médiation », « vulgarisation » : de quoi parle-t-on ?, ils ne nomment pas tous leur activité de la même manière. Néanmoins tous ont à cœur de participer au dialogue « sciences-société », une expression derrière laquelle ils appellent à se regrouper afin de gagner en visibilité.

Amanda Dacoreggio a ouvert la 4ème table ronde intitulée « Comment amener les sciences et techniques au plus près des habitants ? », pour présenter l’étude qu’elle a menée sur la médiation scientifique et technique de proximité en Hauts-de-France(2). Puis, 3 représentants de structures enquêtées ont témoigné des moyens trouvés pour « se lancer » dans la médiation scientifique : emprunt d’outils, appel à un médiateur scientifique extérieur, participation à des événements tels que la Fête de la Science, mise en confiance des équipes au fil des activités ou encore embauche de personnel qualifié.

L’après-midi, les participants se sont répartis en trois ateliers.

L’atelier n°1 a attiré 40 acteurs pour des « Rencontres rapides » destinées à trouver des partenaires ou bénéficier de conseils et d’idées.

L’atelier n°2 « Faisons connaiScience et tissons des liens entre nous sur le territoire des Hauts-de- France » a réuni plus de 70 participants. Ils se sont d’abord livrés à une analyse collective de la carte des Hauts-de-France remplie pendant la journée par l’ensemble des structures présentes. Après avoir souligné les biais de cette carte(3), les constats dressés ont été les suivants : concentration des structures de CSTI dans les métropoles amiénoise et lilloise, présence de zones blanches dans l’Aisne, le Pas-de-Calais, le Nord de l’Oise, l’Est de la Somme, concentration des structures autour des pôles universitaires, faible représentation des acteurs de l’environnement, absence des associations en milieu rural et des acteurs industriels en général et faible représentation de l’Education Nationale. Dans un deuxième temps, les participants ont recensé les actions et outils existants pour mailler le territoire (un tableau des différentes contributions est en cours de réalisation). Puis, chaque groupe a imaginé des actions à créer pour couvrir encore davantage les territoires de la région. Parmi ceux-ci un annuaire référençant tous les acteurs de CSTI et des outils pour accroître la visibilité des structures ont été fortement plébiscités.

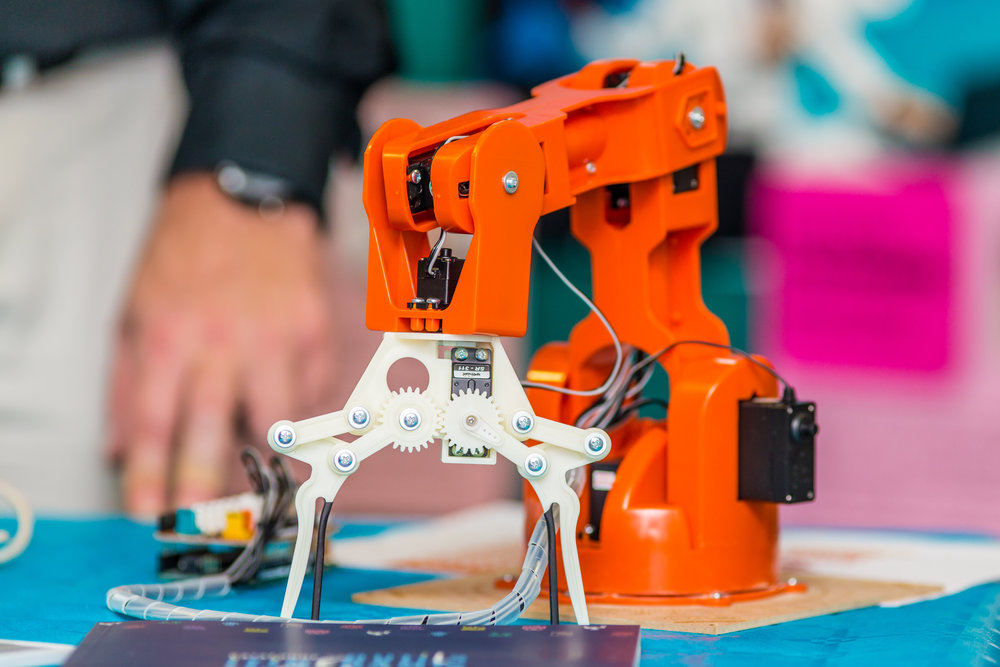

L’atelier n°3 « Les fablabs, des lieux de culture scientifique et technique ? » a réuni une quarantaine de participants dont une majorité issue de collectivités et seulement un tiers de structures dotées de fablabs. Les animateurs, issus du fablab La Machinerie à Amiens, ont d’abord expliqué ce qu’est un « laboratoire de fabrication numérique ». Ils ont ensuite rappelé, comme le montre l’enquête menée par Ombelliscience en 2019, que les fablabs participent à la diffusion de la culture scientifique et technique via la médiation numérique. Dans la dernière partie de l’atelier, des discussions en petits groupes ont permis d’identifier : les motivations à créer un fablab, ce que produit un tel lieu et les problèmes rencontrés pour les mettre en place.

Pour cette première édition des rencontres régionales le bilan est globalement positif mais nous avons d’ores et déjà listé les points à améliorer pour l’an prochain. Vous avez été nombreux à trouver trop court le temps dédié aux échanges et à la découverte d’outils pédagogiques. En gros, vous en voulez encore ! Et ça tombe bien, parce qu’on remettra ça ! En attendant, un bilan détaillé de cette journée sera prochainement disponible.

Voir les photos de la journée Photos © Jérôme Halâtre

.#RencontreSISHdF

Nous remercions particulièrement tous ceux qui ont rendu cette journée possible : les équipes de l’Université d’Artois et de l’IRTS, les animateurs des tables rondes et ateliers de cette journée, celles et ceux qui ont animé des stands dans l’espace ressources et les différents témoins sur les tables rondes matinales. Merci également aux secrétaires d’ateliers et tables rondes et à Amanda Dacoreggio pour leur aide dans la réalisation de ce 1er compte rendu.

(1) Chiffres obtenus à partir du questionnaire d’évaluation rempli par 107 des 167 participants.

(2) L’ensemble des résultats de cette enquête et le rapport sont à retrouver sur notre site ici.

(3) Elles ne représentent pas toutes les structures investies dans le partage des sciences et techniques mais seulement celles présentes le 13 février.

Publié le 25 mars 2020

Vous êtes porteurs de projets de CSTI et recherchez des financements pour les mettre en œuvre ? Voici une petite sélection d’appels à projets pour vous aiguiller dans vos recherches :

Fondation MAIF pour la recherche : « les approches collectives de prévention des risques à l’épreuve des comportements individuels »

Objet : Soutenir la recherche pour améliorer les connaissances et proposer de nouvelles solutions de prévention et de sensibilisation dans le domaine du risque, et plus particulièrement : -dans la compréhension des comportements en apparence irrationnels ; -dans la caractérisation de la montée de l’individualisme et des aspirations de court terme et de leurs effets sur la prévention des risques ; -dans la recherche de toute autre solution pour améliorer l’efficacité des actions de prévention au service d’une prévention plus individualisée. En mettant à contribution, entre autres : -les sciences cognitives, sociales et comportementales ; -les techniques issues du big data, de l’intelligence artificielle et des sciences des données ; -la robotique ou les agents conversationnels, incluant leurs limites. Les projets retenus seront nécessairement appliqués aux champs d’action statutaires de la Fondation MAIF : la mobilité, la vie quotidienne/l’habitation, les risques naturels, les risques numériques. Ce nouvel appel à projets a l’ambition d’encourager également des projets qui embrassent les questions d’habitat, de risques naturels, et qui s’inscrivent dans des approches systémiques sur les risques actuels ou émergents. Mais ils devront s’enrichir de domaines scientifiques complémentaires portant sur les questions de décision et de comportements humains. Les chercheurs sont donc invités à proposer des projets mixant les expertises, et positionnant le facteur humain au centre.

Structures éligibles : Les projets sont ouverts à toutes les équipes de recherche, quelle que soit leur appartenance institutionnelle : -enseignement supérieur public ; -organismes de recherche ; -centres techniques ; -secteur R&D d’établissements privées (des partenaires d’une autre nature peuvent être associés ; une équipe de recherche de nature académique doit être au moins associé ; le projet doit être cosigné par les responsables des équipes partenaires ; le niveau de confiance est un point important entre le porteur de projet et la Fondation MAIF pour la recherche.)

Date limite de réponse : Les équipes intéressées doivent envoyer leur dossier synthétique de candidature à contact@fondation.maif.fr et laurence.soullard@fondation.maif.fr (en copie) au plus tard le 21 février 2020. Pour ceux dont le dossier synthétique d’intention aura été retenu, le dossier détaillé devra être envoyé au plus tard le 10 avril 2020.

Région Hauts de France : Dispositif PRAC2.0 « Projets à Rayonnement Artistique et Culturel »

Objet : Le PRAC est le dispositif commun de soutien aux programmes d’activités et aux projets culturels se déroulant en 2020 en Région Hauts de France et relevant des axes d'intervention de la politique culturelle régionale. Pour retrouver ces axes, consultez le guide des aides culturelles régionales téléchargeable à l’adresse internet indiquée plus bas.

Structures éligibles : -Structures des Hauts de France ayant bénéficié d'une aide au Programme d'Activités en 2019 (subvention pour un programme global d'activités à l'année) et souhaitant déposer une demande pour l'exercice 2020 ; -Porteurs de projets souhaitant déposer un (des) projet(s) au titre de la politique régionale culturelle ; -Pour les structures bénéficiant d'une participation statutaire de la Région, seules les demandes de subvention hors contribution statutaire devront faire l'objet d'un dépôt de dossier. -Il ne peut être déposé qu’un seul dossier PRAC par porteur de projet, celui-ci pouvant comprendre plusieurs items. Ce dossier regroupera toutes les demandes d'un même porteur pour tous ses projets 2020, hors appels à projets spécifiques (Avignon, Expérimentations et recherches artistiques, Jardins en Scène, Haute Fréquence, Médiateurs des salles de cinéma, Partenariats Institut français et communauté flamande, PEPS) et hors investissement.

Date limite de réponse : Jusqu’au 31 décembre 2019 pour les programmes d’activités + actions complémentaires Jusqu’au 15 avril pour les projets (sans programme d’activités)

Plus d’informations Le dépôt des dossiers se fait en ligne sur la plate-forme Galis

La Fondation Lemarchand soutient des projets favorisant le respect, la préservation et l’utilisation durable de la nature

Objet : L’un de ses axes s’intitule « une nature pour éduquer et sensibiliser l'homme ». A ce titre, la Fondation soutient des projets de sensibilisation et d’éducation au respect du patrimoine naturel commun afin d’encourager un changement des comportements individuels et collectifs. Actions sur les modes de vie, l’alimentation, la santé, la gestion des déchets et d’un avenir durable pour les générations futures.

Structures éligibles : Organisations à but non-lucratif: seule une association ou une SCIC peut présenter un projet. Le soutien accordé concerne aussi bien les frais de fonctionnement que d’investissement.

Date limite de réponse : dépôt possible toute l’année

La Fondation Daniel et Nina Carasso : « Axe Art Citoyen - Médiations et démocratie culturelle »

Objet : Soutenir des projets artistiques et culturels initiés par un « écosystème » d’acteurs (associations d’habitants, représentants de la vie économique locale, artistes, professionnels de la culture, travailleurs sociaux, éducateurs, élus…) qui s’appuient sur une vision d’ensemble d’un territoire, l’enjeu étant d’y lancer des dynamiques locales citoyennes, porteuses de sens et de potentiel de transformation. Contribuer à l’émergence et au développement de projets artistiques qui correspondent à la vision de la démocratie culturelle en créant les conditions d’une réelle participation citoyenne dès leur genèse et tout au long de leur réalisation.

Structures éligibles : -Associations -Institutions artistiques et culturelles -Établissements sociaux-culturels -Collectivités territoriales -Fondations … Les candidats doivent être regroupés au sein d’un collectif formel ou informel qui portera un projet artistique commun.

Date limite de réponse : 31 mars 2020

Fête de la science en Hauts-de-France 2020

Objet : Le Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (MESRI) organise chaque année, depuis 1991, la Fête de la Science. Cet événement national a pour but de promouvoir la recherche scientifique auprès du grand public, dans une ambiance conviviale, durant une semaine en octobre. La Fête de la Science est l’occasion pour tous les publics de découvrir le milieu scientifique et de rencontrer les femmes et les hommes qui font la science d’aujourd’hui. C’est une opportunité pour le public de s’informer, de poser des questions, et pourquoi pas pour les jeunes de se découvrir une vocation grâce à l’échange d’idées et d’expériences avec ceux qui pratiquent la science et l’innovation technologique au quotidien. Diversité des formes d’actions proposées : Expériences, manipulations, démonstrations, rencontres-débats, conférences, visites de laboratoires ou d’entreprises... Toutes autres formes originales et créatives sont encouragées.

Structures éligibles : EPSCP (universités et écoles d’ingénieurs), organismes de recherche, Etablissements scolaires, Centres et pôles d’innovation, Centres de science, Musées et Médiathèques, Associations, Entreprises, Etablissements publics de coopération intercommunale (EPCI)…

Date limite de réponse : 5 avril 2020

Publié le 19 février 2020

Afin d’enrichir les connaissances sur les usages et circulation des outils pédagogiques itinérants pour la médiation scientifique et technique en Hauts-de-France, Ombelliscience a fait évoluer en 2019 sa méthodologie d’évaluation.

Les emprunteurs d’expositions et malles pédagogiques mises à disposition par Ombelliscience ont reçu un questionnaire en ligne, pour chaque outil emprunté courant 2019. Les données recueillies dans 74 questionnaires remplis ont été traitées et un compte rendu interactif dataviv est disponible : https://s1-a.sphinxonline.net/Ombelliscience/outils_itinerants2019/outilsitinérantsOmb.htm

Dans ce compte rendu, sont présentés des informations sur : - Les statistiques des prêts - L’usage et l’évaluation du catalogue commun - Les publics avec lesquels les outils ont été utilisés - Les activités annexes mises en place - La satisfaction des emprunteurs concernant les outils empruntés - La typologie des acteurs emprunteurs

Quelques chiffres clés :

Les emprunteurs Les 25 structures représentées sont principalement des établissements scolaires, et des structures du champ de l’insertion sociale et de l’éducation populaire.

Les emprunts : Sur les 74 emprunts déclarés, dans 69% des cas, il s’agissait d’un premier emprunt de l’outil pédagogique.

Le catalogue commun : Dans le processus de réservation, 53% des structures ont utilisé le catalogue commun. Parmi elles, 80% ont découvert l’outil grâce au catalogue.

Publics touchés : Près de 9 000 personnes ont été touchées lors de l’utilisation de 46 outils, d’après les chiffres déclarés. Les publics touchés sont principalement des publics scolaires (59% de collégiens, 38% de lycéens), mais aussi du grand public (23%).

Satisfaction : 92% des emprunteurs déclarent être satisfaits ou très satisfaits de l’outil emprunté.

Cette démarche d’évaluation se poursuivra durant toute l'année 2020.

Accéder aux outils pédagogiques d'Ombelliscience

Photos © Jérôme Halâtre

Publié le 17 février 2020