Cette année, ce sont 5 classes de 5 établissements de l’Oise et de la Somme qui participent aux Parcours PEPS coordonnés par Ombelliscience.

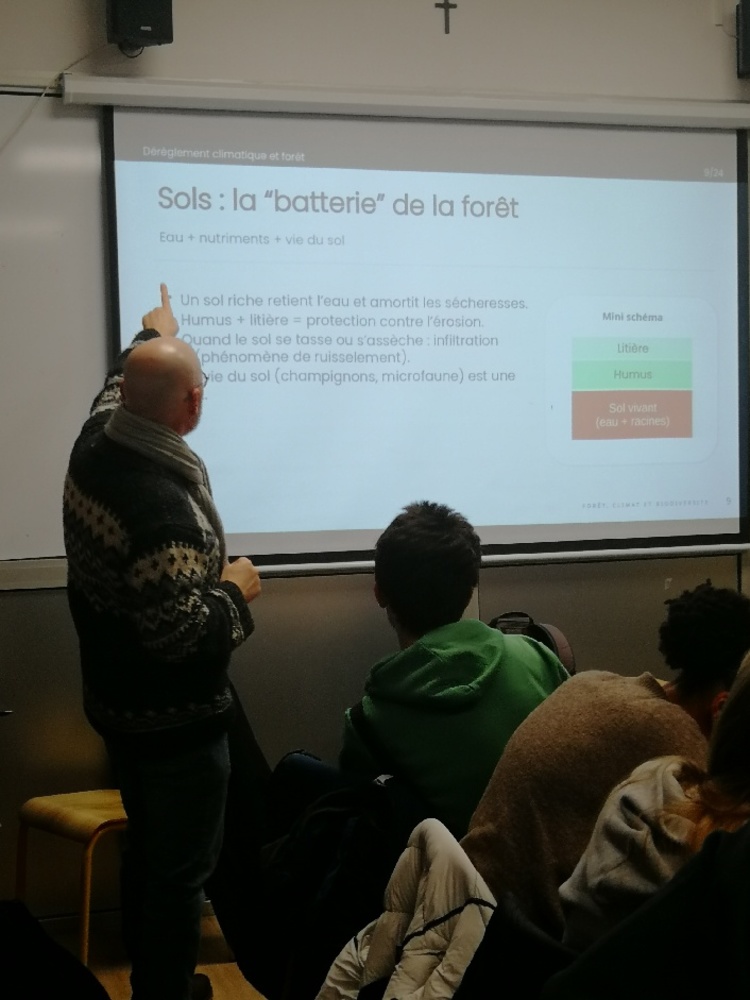

Après une première séance en décembre pour échanger sur le thème de la biodiversité et du dérèglement climatique, les 23 élèves du lycée Saint Vincent de Senlis (60) ont rencontré le 8 janvier Grégory Brouilliard de l’association Karuna nature. Ils ont pu découvrir avec lui les méandres du milieu forestier et les périls qu’il encoure si le climat continu sa course folle. Ils ont découvert également les incroyables trésors de résilience de ce milieu et comment l’observer pour le connaître et le protéger.

Le 15 janvier, c’est au tour des 17 élèves de Terminale aquacole de la MFR des étangs de la Haute Somme à Éclusiers-Vaux (80), de réfléchir sur leurs connaissances au sujet de la biodiversité et du dérèglement climatique, et plus spécifiquement, sur l’aquaculture et l’aménagement de territoire.

Accompagnés par Bertrand Prévost, médiateur scientifique chez Ombelliscience, les jeunes ont échangé autour d’un quiz permettant d’identifier leurs connaissances sur le dérèglement climatique. Ils ont ensuite débattu et fait ressortir des questionnements. L’état des lieux de leurs connaissances sur le sujet permettra ainsi de servir de référence pour une comparaison avant/après à l’issue du parcours.

Les élèves du lycée Pierre et Marie Curie de Nogent-sur-Oise (60), de l’Acheuléen à Amiens (80) et de l’EPLEFPA de la Baie de Somme à Abbeville (80), démarreront leur parcours fin janvier/début février.

Publié le 22 janvier 2026

La saison 3 des Parcours Super Espèces est en cours de préparation. Ces parcours sensibilisent des jeunes, de 6 à 14 ans, aux enjeux territoriaux de la biodiversité en Hauts-de-France.

Ils sont animés par le GRAINE Hauts-de-France dans un cadre scolaire et par Ombelliscience hors du cadre scolaire, en partenariat avec la DREAL Hauts-de-France.

Les parcours en temps scolaire, coordonnés par le Graine, associent 15 établissements scolaire, sélectionnés suite à un appel à projet. Ce dispositif permet d’initier les établissements scolaires à l’Éducation au développement durable (EDD) et les invite à ancrer la démarche sur le long terme avec d’autres dispositifs tels que les aires éducatives.

Les 8 parcours hors cadre scolaire, coordonné par Ombelliscience, associent des membres et partenaires de son réseau.

OBJECTIF DES PARCOURS ? Enclencher des dynamiques leur permettant de renouveler la mise en place d’événements scientifiques dans l’année et d’intégrer de nouveaux réseaux.

Le déroulement des Parcours en temps scolaire et hors temps scolaire :

4 à 5 interventions naturalistes « Découvrir la nature qui nous entoure » Acquérir des connaissances sur la biodiversité à travers l’étude d’une espèce ou d’un milieu naturel.

2 à 4 interventions culturelles « Mise en récit des apprentissages » Découvrir un domaine artistique et réaliser un support artistique unique pour transmettre ses apprentissages ((photo, bd, carnet illustrée, podcast, etc).

1 restitution finale « Partager les productions et connaissances »

Ombelliscience coordonne, dans le cadre du volet hors temps scolaire, 8 parcours avec des membres de son réseau, principalement des médiathèques (au nombre de 4), mais aussi 1 accueil de loisir, 2 centres sociaux et le service culture d’une communauté de communes. Les intervenants et intervenantes naturalistes sont issues de 10 structures (voir plus bas).

Partenariats renouvelés avec 5 territoires qui ont participé à l’édition 2024/2025 :

3 nouveaux partenariats ont été mis en place en 2026 :

Les séances se dérouleront les mercredi, samedi ou à l’occasion des vacances scolaires et débuteront à partir de février 2026 et se termineront par un temps de restitution au mois de juin.

Temps de restitution programmés en 2026 :

Les 23 parcours scolaires et hors temps scolaires de l'année 2025-2026

NORD

PAS-DE-CALAIS

SOMME

AISNE

OISE

Pour suivre les différentes étapes de chaque parcours, rejoignez la communauté des Parcours Supers Espèces sur Echosciences Hauts-de-France.

Pour toutes questions concernant les projets :

Publié le 22 janvier 2026

Jeudi 18 décembre 2025, une soixantaine de personnes étaient réunies, lors du Forum CSTI de Corse à l’Università di Corsica Pasquale Paoli en plein cœur de Corte.

Ce forum avait pour thème "La CSTI régionale : comment mutualiser et fédérer le territoire ?".

Cette rencontre a permis d’aborder des pratiques de mutualisation, depuis la création de partenariats jusqu’à la co-construction d’outils collectifs, mais aussi les démarches à mettre en œuvre pour identifier et cibler des sources de financement communes.

Ce temps annuel de rencontres et d’échanges organisé par le pôle culture scientifique de l’association A Rinascita a pour ambition de favoriser la coopération entre acteurs et actrices et de construire une feuille de route collective pour le développement de la CSTI en Corse.

La matinée était dédiée notamment à la présentation de partenariats entre associations, universitaires, collectivités pour rendre les sciences et la démarche scientifique accessibles mais aussi valoriser l'implication citoyenne et la participation des jeunes dans la construction des savoirs.

Raphaël Degenne, directeur d’Ombelliscience et Secrétaire de l’Amcsti, est intervenu lors de ce Forum pour présenter le contexte de la structuration du réseau des acteurs de culture scientifique en Région Hauts-de-France, les méthodologies et outils utilisés (plateforme collaborative Echosciences Hauts-de-France, annuaire des acteurs, rencontres régionales, catalogue commun des outils itinérants,...) mais aussi la mission d'observation développée depuis 2018 pour produire des études et enquêtes.

Il a également présenté le rôle de l'Amcsti pour fédérer et développer des coopérations entre les acteurs de culture scientifique au niveau national.

Publié le 21 janvier 2026